Supervision: was Sie vom Ablauf erwarten können. Und wovon Sie bei uns überrascht sein könnten

Wie läuft Supervision ab?

Vom Ablauf einer Supervision gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Manche Supervisoren versuchen, sich eng an ein einstudiertes Konzept zu halten.

Bei einer Supervision entstehen neue Gedankenverbindungen

Was wollen Sie heute mit uns erreichen?

Ab der Auftragsklärung entwickeln wir etwas, das Sie überraschen wird. Alles andere kennen Sie vermutlich schon.

So viel vorweg: Überrascht sein dürften Sie vom neuen Blickwinkel, den Sie in der Supervision entwickeln. Zum Ablauf der Supervision zählt immer auch eine Entwicklung im Bewusstsein. Das setzt neue neuronale Verbindungen im Gehirn voraus. Welche Vorstellung verknüpfen Sie damit in diesem Moment? Mehr dazu weiter unten beim Punkt Auftragsklärung.

Speziell für systemische Supervision gibt es keinen eng vorgegebenen Ablauf für die Supervision.

Ein starres Programm würde nur bremsen.

Eine strikte Agenda würde dem Prinzip der ertragreichen (im Sinne von Erkenntnissen) Gruppendynamik und der Autopoiesis (αὐτός, selbst und ποιεῖν, „schaffen, erbauen“) Selbsterschaffung eines Systems, hier: Supervisionsgruppe) entgegenstehen.

Wir wollen spontane Entwicklungen, Unterschiedsbildung und Musterveränderungen ermöglichen. Daher sind wir flexibel und gehen individuell auf die Anliegen der Teammitglieder ein.

Der Ablauf einer Supervision orientiert sich an 3 Punkten: an den zu supervisierenden Themen, am Kontext und am Setting. Beim Procedere einer Supervision spielen äußere und innere Faktoren eine Rolle:

Sie sehen, es gibt viele Aspekte und Themen. Bei aller Professionalität der Teilnehmer werden immer auch persönliche Aspekte und Anliegen auftauchen, z. B. Wertvorstellungen. Diese sind mit Wertschätzung zu behandeln.

Ablauf der Supervision: welche Themen?

Ein fester Plan lässt sich kaum erstellen.

Damit würde man die Supervisanden hindern, ihren Fall in der gebotenen Ausführlichkeit darzustellen. Die Supervisanden kommen mit individuellen Anliegen in die Supervision. Manche erwarten Lösungen, andere wieder sind mit sich versöhnt, wenn Supervisor und Supervisionsgruppe ebenfalls zu dem Schluss kommen, dass in einem konkreten Fall der Zustand der Lösungslosigkeit zu akzeptieren ist.

Supervision – auch Einzelsupervision – ist etwas anderes als Psychotherapie.

Im Unterschied zur Psychotherapie betrachtet der Supervisor die Supervisanden nicht als Personen, bei denen etwas nicht stimmt. Supervision findet statt, weil den Supervisanden etwas an den Kommunikationsstrukturen auffällt.

Sie wollen optimieren, wie sie zusammenarbeiten.

Sie sind daran interessiert, Arbeitsprozesse genau anzusehen und für alle Beteiligten zu verbessern.

Supervision im Zweier-Setting hat sich als effiziente Möglichkeit erwiesen, komplexe Themen effizient zu bearbeiten.

Pauschal lässt sich ohne Kenntnis des Kontextes nicht sagen, inwieweit eine Supervision im Einzelfall die Psychotherapie ergänzen oder sogar ersetzen kann.

Sicher aber ist:

Wer sich mit dem Thema Supervision beschäftigt, richtet seine Aufmerksamkeit eher auf die Dynamik von Kommunikation als auf etwaige Störungen der Psyche. Das sind recht gute Rahmenbedingungen, um mit Supervision alternativ zu Psychotherapie einiges in Bewegung zu bringen.

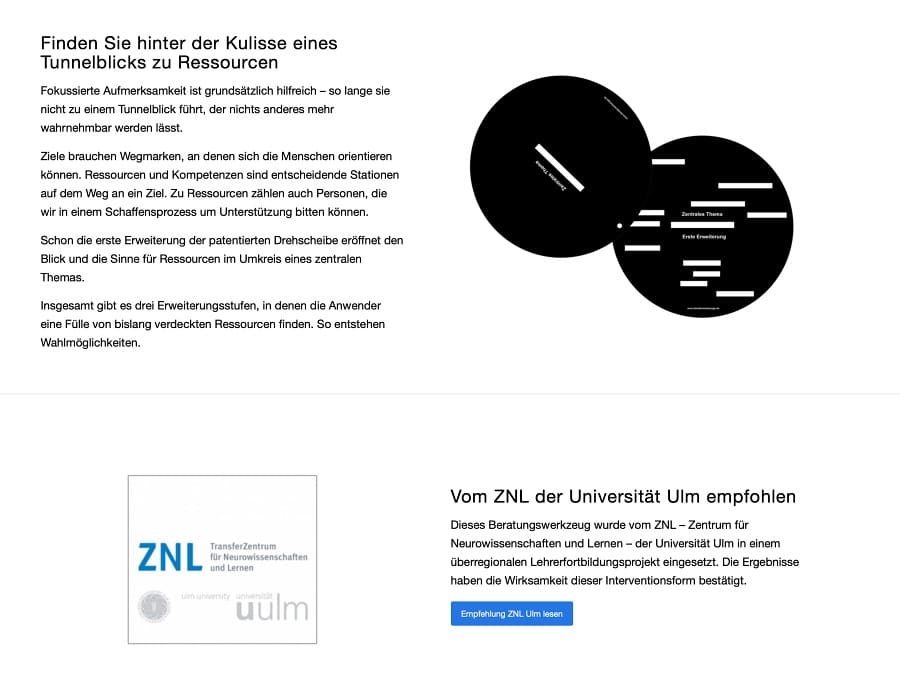

Supervision ist ein Prozess, der eine Metaperspektive und Distanz zu den Abläufen ermöglichen soll. Zum Ablauf der Supervision zählt der Fokus auf Ressourcen Tool für die Supervision

In der systemischen Einzelberatung kommen bei uns in Frankfurt spezielle Supervisionstechniken zum Einsatz.

Dazu zählt auch ein patentiertes Tool für die Beratung. Mit diesem Tool, dessen Wirksamkeit von der Universitätsklinik Ulm bestätigt wird, finden Klienten in der Supervision gut zu ihren Ressourcen. Es wird sichtbar, was im Umfeld eines Problems für Lösungen bereits existieren.

In einer Teamsupervision tauchen natürlicherweise auch Strukturen aus dem Alltag des Teams auf.

In der Supervision für Teams oder auch Abteilungen kommt es daher darauf an, ausreichend Distanz zum schon Bekannten zu entwickeln. In der systemischen Welt sprechen wir von der Unterschiedsbildung. Kommunikation entsteht durch das Entwickeln von Unterschieden.

Lesen Sie im Beitrag zur Unterschiedsbildung auch die Gedanken von Niklas Luhmann, einer der größten Systemtheoretiker des 20. Jahrhunderts.

Es gibt hier eine Buchempfehlung. Ein Fachbuch als Interventionsangebot für Marketingspezialisten (dies ist ein Affiliate-Link, d. h. als Autor des Buches erhalte ich einen Anteil am Verkaufserlös – die Summe bleibt für den Käufer identisch) geschrieben wurde, das aber auch hier bei Thema Supervision gut passt.

In einer Teamsupervision tauchen natürlicherweise auch Strukturen aus dem Alltag des Teams auf.

In der Supervision für Teams oder auch Abteilungen kommt es daher darauf an, ausreichend Distanz zum schon Bekannten zu entwickeln. In der systemischen Welt sprechen wir von der Unterschiedsbildung. Kommunikation entsteht durch das Entwickeln von Unterschieden.

Lesen Sie im Beitrag zur Unterschiedsbildung auch die Gedanken von Niklas Luhmann, einer der größten Systemtheoretiker des 20. Jahrhunderts.

Der Ablauf von Supervision in einer Gruppe (s. hierzu mehr zur Gruppensupervision) lässt sich am wenigsten vorhersagen. Natürlich gibt es auch hier feste Parameter wie Beginn, Pause und Ende der Sitzung. Was jedoch dazwischen passiert, hängt auch von der Dynamik ab, die sich bei den Supervisanden entwickelt.

Da Gruppensupervision in der Regel nur einmal in einem bestimmten Personenkreis stattfindet, stellt sich die Frage nach Teamsupervision nicht.

Es geht somit bei der Gruppensupervision stets um Fallsupervision.

In einer Startrunde (Blitzlicht) berichten die Supervisanden, wie es ihnen geht, welche Anliegen und Bedenken sie mit in die Supervision nehmen und mit welchen Erwartungen sie gekommen sind. Häufig finden sich bereits in der ersten Runde Hinweise auf Themen, Fälle oder Konflikte, die supervidiert werden sollen.

Die Supervisandin bzw. der Supervisand trägt vor, mit welchen Anliegen und Erwartungen sie / er einen Fall oder Konflikt supervidieren lassen will.

Auf die Beschreibung des Anliegens folgt die Auftragsklärung: Woran werden die Teilnehmer erkennen, dass diese Supervision ein Erfolg war? Die Auftragsklärung ist wichtig, weil dann eine Qualitätskontrolle möglich wird.

In der Fallvorstellung trägt der Supervisand vor, was er in der Fallbesprechung behandeln will und in welcher Weise er sich Hinweise erwartet. Systemische Supervision lebt wie auch die systemische Beratung und Therapie von der Auftragsklärung. Je genauer Supervisor und Supervisionsteam wissen, mit welcher Fragestellung der Supervisand gekommen ist, desto besser für den Ablauf der Supervision – und die Ergebnisse.

Rückfragen an den Falleinbringer sind ausdrücklich erwünscht. Hierdurch wird der Supervisand dazu angehalten, sein Supervisionsanliegen zu präzisieren. Gleichzeitig erhält er erste Rückmeldungen aus der Supervisionsgruppe.

Hypothesenbildung dient dazu, verschiedene Theorien zur Entstehung der Fallentwicklung zu konstruieren. So können die anwesenden Teammitglieder ihre Beiträge zu Lösungen, aber auch zur Problemstabilisierung reflektieren.

Im Prozess der Supervision ist die Reflexion ein entscheidender Schritt hin zur Horizonterweiterung der Personen, die einen Fall supervidieren lassen. Wie wirkt der Fall auf Außenstehende? Welche Besonderheiten fallen auf?

Als erfahrene Supervisoren lassen wir der Supervisionsgruppe den Vortritt bei den Entwicklung und dem Vortragen von Lösungsansätzen. Wir stellen allenfalls Zwischenfragen hinsichtlich der vermutlichen Auswirkungen von Veränderungen.

Mit dieser neutralen und stets von Demut getragenen Haltung fördern wir die Kompetenz der Selbstreflexion. Die Qualität von Lösungsideen oder Interventionsvorschlägen wird daher nicht anhand ihrer vermutlichen Umsetzbarkeit eingeordnet. Auch qualitative Bewertungen finden eher nicht statt. Vielmehr kommt es darauf an, ganz im Sinne der systemischen Idee und Supervision zu Musterunterbrechungen und Unterschiedsbildungen zu kommen. Die spontanen Reaktionen aus dem Team und des Falleinbringers sind die besten Indikatoren dafür, ob eine Intervention anschlussfähig ist oder nicht.

In einer Schlussrunde kann der Falleinbringer seine Eindrücke schildern und dem Team sowie dem Supervisor eine Rückmeldung dazu geben, was ihn an der Supervision weiterbringen könnte. Diese Rückmeldung wiederum dient auch der Supervisionsgruppe zur Reflexion und als Lernprozess, um für künftige Supervisionssitzungen das Handwerkszeug zu optimieren.

Wie haben der Supervisand und die Gruppe – evtl. das Reflecting Team – von der Supervision profitiert?

Entscheidend ist selbstverständlich ein wertschätzender Umgang der Supervisionsteilnehmer mit allem, was in der Supervisionssitzung vorgetragen wird.

Ebenso selbstverständlich ist es, dass über jegliche in der Supervision genannten Themen Stillschweigen bewahrt wird.

Aus Gründen des Datenschutzes ist es sinnvoll, keine Namen zu nennen, sondern die Angaben zu den biographischen Umständen von Klienten eher allgemein zu halten. Es reicht vollkommen aus, einen Supervisionsfall von den Eckdaten her anzudeuten, um dann in der Falldynamik und der Beschreibung von Interaktionen sehr präzise zu sein.

Was sind Ziele von Supervision?

Regelmäßige Supervision kann die Teamentwicklung und den Zusammenhalt fördern – das gilt übrigens für alle Formen von Personenkonstellationen, auch für Paarbeziehungen.

Wie ist der Ablauf von Supervision?

Genau planbar ist der Ablauf von Supervision nicht, weil in den seltensten Fällen zu Beginn bekannt ist, was die Themen und Ziele der Supervision sind. Von daher bleibt zum Ablauf einer Supervision vor allem eines zu sagen: Supervision soll Unterschiede zu den bisherigen Betrachtungsweisen und Perspektiven ermöglichen. Daher wird es ein Systemischer orientierter Supervisor unternehmen, mit den Supervisanden Unterschiede herauszuarbeiten.

Ablauf von Supervision im Zentrum für Supervision und Systemische Beratung Frankfurt

Welche Themen besprechen wie in der Supervision?

Wieviel kostet eine Supervision?

Wir haben unterschiedliche Honorarsätze für Unternehmen und Privatpersonen. Der Aufwand für eine Supervision hängt stets von den Kontextbedingungen ab.

Für diese und alle anderen Anlässe für Supervision und Ziele von Supervision entstehen unterschiedliche Aufwände.

Im einen Fall ist es eine Gruppensupervision z. B. für Supervisoren oder Psychotherapeuten. Hier ist kaum Nacharbeit zu leisten.

Anders sieht es wieder aus, wenn ein Unternehmen uns mit Team-Building in Verbindung mit Supervision beauftragt. Hierzu sind Vor- und Nachbereitungen mit entsprechenden Reportings nützlich.

Daher können wir Ihnen hier keine Preisliste für Supervision vorlegen. Dafür ist unser Angebot zu vielfältig. Am besten fragen Sie mit Ihrem konkreten Anliegen an.